第1回いちえふ沖海洋調査レポ(中)

まずは自分たちで行ってみよう、やってみよう、のスローガンのもと、私たち「うみラボ」クルーは、先月11月3日、福島第一原発沖1.5kmまで漁船で向かい、海水と海底土壌の採取に挑戦しました。前回の記事では、福島第一原子力発電所沖に “到着するまで” をご紹介しましたが、今回は、まさにその原発沖1.5kmポイントでの調査についてレポートします!

いわき市内の漁港を出港しておよそ1時間。ついに私たちは、目的地である東京電力福島第一原子力発電所沖1.5kmポイントに到着しました。天候は晴れ。波も低く、調査には最適の天候状態! 視界の先には、原子力発電所がはっきりと見えます。

原発を眼前にメンバーが口を揃えて語ったのは、「思ったより復旧が進んでいる」ということでした。海から見える原発には、テレビで何度も見たような地獄絵図が広がっていることはなく、むしろ外観は整然としており、たくさんの方が復旧作業にあたってきたんだな、ということが実感として強く感じられました。

一方で、震災前までは同じような白い壁で遮られていた建屋が、今では1号機から4号機までまったく違った形状をしており、4号機に至っては、新しく作られた黒い鉄骨が生々しく露出するなど、爆発の衝撃や被害の甚大さを強烈に物語ってもいました。これまでのさまざまな出来事を思い出すと、言葉が出てきません。

黒い鉄骨が生々しい4号機。現在は、すでに燃料棒の取り出しが始まっている

建屋には、「1」や「2」などの番号が書かれており、それがはっきりと見えるほどの距離まで近づく

しかしながら、やはり、生の「現場」だけが持つ力があります。これまで一方的に蓄えてきたさまざまな情報が「すとん」と腑に落ちるのです。まさに「百聞は一見に如かず!」。(この感覚、ぜひ1人でも多くの方に味わって頂きたいなと、今後の「ツアー化」に向けて、思いを新たにした瞬間でもありました)

※福島第一原発周辺の地形や発電所の立地については、けんきゅう員がツイッターなどであれこれ発信しており、それに呼応する形で、さまざまな情報や意見が寄せられました。togetterにも「まとめ」が作られ、ユーザーからさまざまな情報が集まりました!

五十嵐せんせいのGM管式のポケット線量計TERRA ECOTESTは0.07μSv/hを計測

―線量を見極める

調査にあたって、まず私たちを安心させたのが空間線量の低さです。さまざまな機関が発表していたので、原発沖の空間線量が低いことはわかってはいたのですが、測定アドバイザー津田和俊せんせいの「テクノAP社製CdTe半導体式ポケットスペクトロサーベイメーターTA100U」を使って(名前ながっ!)改めて手元で計測してみると、1.5kmの海域で0.04~0.05μSv/h程度。私たちの暮らすいわき市とほとんど変わらない、あるいはそれよりも低い値です。また、移動中に波の関係などで岸側1kmほどの地点に差し掛かった際には、0.10~0.11μSv/hまで上がることもわかりました。

津田せんせいによると、空間線量は、宇宙線、建物の建材などの放射性物質、大地の放射性物質などの影響を受けますが、海上ではこの中の大地の分がなくなるため、原発事故で飛散した放射性物質の影響を受けにくいとのこと。「福島第一原発付近の海上でも岸に近付くにつれ徐々に線量が上がるということは、やはり原発周辺には凄まじい量の放射性物質が飛散していることがわかります。空気中のγ線の減衰率はだいたい100mで半減であることを考えると、原発周辺の地上の空間線量は100μSv/h単位のところもありそうです」(津田せんせい)

陸より海のほうが影響を受けにくい、ということは、海からのほうが比較的安全に原子力発電所の状況を確認できそうですね。空間線量を見れば、1.5km沖ならばまったく問題ないレベルです。今後のツアー化に向けては、「海から」というのがやはりポイントになりそうです。

―土壌と海水を確保せよ

空間線量を確認したところで、いよいよ土壌の調査をスタート!

背後には、海上保安庁の巡視船。事前に連絡したうえでの調査ですが、遠くから刺さるような視線

DIYでつくったお手製の採泥器(手前)と、海水採取タンク(奥)

私たちのモットーはあくまでDIY。ホームセンターで購入した材料で写真のような「採泥器」をつくり、海底土壌の採取を試みました。小さな寸胴鍋に重りとなる滑車をつけ、そこにロープをくくりつけたフックを取り付けて海に落とします。そして、海底に着地したことがロープの感触で感じられたら、船をゆっくりと動かし、地底の土を削り取るようにロープを動かし、海泥を鍋に入れる算段です!

海底の泥は採れるのか! ロープをたぐり寄せる津田せんせいの指示に従って、船が少しずつ動いていきます! 泥よ、入っていてくれ!!

津田せんせいが慎重にロープを引っ張る!!

メンバー全員が、固唾をのんで見守るも、、、、、あえなく失敗。(後日、とある採泥器メーカーの方からは「採泥なめるな」と叱られました。) その後、5、6度同じような方法で採泥を試みましたが、スズメの涙ほどの泥? というか砂? しか採れません。まさに惨憺たる結果。完全な失敗でした。

見ての通り、砂(しかもすっごい少量)しか採れませんでした。失敗です

―けんきゅう員、海水は採取できるのか!

ならばと気を取り直して、今度は海水の採取に挑戦です。同じくホームセンターで購入したポリ容器とロープと滑車(重りの代わり)で採取を試みました。水よ、入るのだ、入ってくれ!! これは、、意外に難しい!

ぷかぷか浮いて沈まないポリタンク

みんな素人なのでうまくはいきませんが、津田せんせいのアドバイスで水を確保〜!

「信頼できる測定のためには最低でも10リットルは必要」とのアドバイスのもと、何度も引いたり緩めたり。みんなで「ああしろ」「こうしろ」と罵声を浴びせ、いや、応援の言葉を掛け合いながら、なんとか20リットルの採取に成功しました!!! とったどーーー!!!

泥の採取には失敗しましたが、なんとか海水の採取には成功。けんきゅう員一堂、胸を撫で下ろしました。DIYとはいえ、ここまできて何も持ち帰れないのではラボとは言えません!

さあ、この海水からどんなことがわかるのか! いやその前に、どこでどうやって計測するのか!! 次回のエントリでは、いちえふ沖計測ツアー最終回「そして計測へ」をお送りします、が、その前に、今回わたしたちが学んだことを、こちらで振り返ってみます!

◎うみラボの教訓「採泥をナメるな」◎

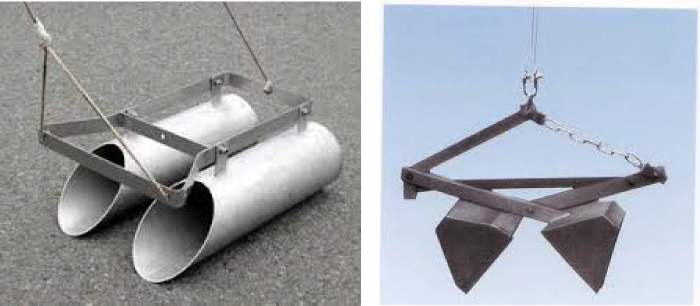

採泥にあたっては、①容器を海に沈め、船を動かすことで海底の容器を引きずり泥を採取する方法(今回うみラボがトライした手法)と、②UFOキャッチャーのようにスコップが割れる採泥器を沈め、泥をつかんで採る方法と2つがあります。

左が①タイプ、右が②タイプ。2種類の採泥器のうち、今回は①を模してDIY

我々うみラボのDIY採泥器。大丈夫だと確信してましたが、失敗作でした。

②の装置は、買うと数十万円するとのことで、今回は①を目指してDIYで作りました。しかし、海底に沈んだ容器を引っ張る際に、底から水が抜けていかないため泥が掬えなかったのです。鍋底に穴が開いていると、そこから水が抜けてうまく掬えるかも。次回、またDIYでがんばります!

◎うみラボ「せんせいの教え」◎

①津田せんせいより ☞ 五十嵐せんせいのGM管式のポケット線量計TERRA ECOTESTでは、いちえふから遠く離れた洋上や1.5km沖ではほぼ一定で0.07~0.09μSv/h、少し浜に近づいて海底土採取を試みたときは0.11~0.12μSv/hでした。この違いは、機種による感度や宇宙線による感受性の違いなどが現れているものと思われます。

今回は海水や海底土のサンプリング調査が目的で、洋上の空間線量と岸からの距離がデータとして示せることは全く想定していませんでしたので、次回は海底土のサンプリングだけでなく、GPSで岸との正確な距離を測りながら洋上の空間線量との関係も調べてみましょう!

②五十嵐せんせいより ☞ ホットスポットになった千葉県柏市で、子どもを持つお母さんや、レストランのシェフが実際に農地まで行って、農家の人たちと一緒に土壌や農産物を放射能測定するプロジェクトを立ち上げました。行政が発表する測定数値を、いろんな立場の人たちがクロスチェックし、民間ならではのきめ細かい視点でセカンドオピニオンを出していくことで、信頼感は増していきます。

そして何より重要なのは、畑に足を運んで農家と一緒に協働作業することで、今まで農業とは縁遠かった市民が、放射能のことにとどまらず、ジモト野菜や地域の農業についてどんどん理解を深めていったことです。今回の1F沖の洋上調査でも、いろんな立場の人たちが自分たちの眼で現状を確かめ、往復の航海も含めて、地形の特徴からエネルギー問題まで本当に多くのことを実感することができました。

まさに百聞は一見にしかず。今後、水産物の放射能測定や試験操業の水揚げ、漁港や魚市場の現場などを見学するプログラムを洋上測定に加えていけたら、さらに多角的ないわきの海の理解につながっていくことでしょう!

津田せんせい、五十嵐せんせい、アドバイスありがとうございました。ツアーで採取した海水の調査結果については、また次回、こちらでレポートします。