第2回いちえふ沖海洋調査レポ(後編)

まずは自分たちでやってみようのかけ声のもと、私たち「うみラボ」けんきゅう員は、さる4月27日、2度目の福島第一原発沖海洋調査を行いました。原発沖1.5キロのポイントでは、アクアマリンふくしまの獣医、富原聖一せんせいのアドバイスのもと「泥」の採取にも成功。その泥に含まれる放射性物質も計測してみました。

いろいろありまして、こちらのブログに書くのが大変遅くなってしまいましたが、、、、今回は、その模様を振り返ります。

今回の調査が行われたのも、福島第一原子力発電所沖1.5キロのポイント

―まずは空間線量から計測

久之浜漁港を出発して1時間ちょい。我々は福島第一原子力発電所の沖、1.5キロのポイントに到着しました。早速、計測アドバイザーの津田和俊せんせいの持つ線量計「テクノAP社製 CdTe半導体式ポケットスペクトロサーベイメーターTA100U」(い、一回で言えた!!)を使って、空間線量を計測したところ、0.05μSv/h。低いです。

前回(昨年11月)調査時の空間線量も0.05μSv/hほどでしたので、空間線量が低いことはわかっていましたが、やはりこうして「値」として出てくると、やはり安心できますね。この程度の値ならば、現在のいわき市内の空間線量とも変わりませんし、安心して調査にあたることができます。

それから、前回に引き続き「海水」も採取。要領よくバケツを海面に落とし、ズザザザっと海水を採取しました。今回が2回目ですからね、もう慣れたもんですよ。何度かバケツを落として、ポリンタンク一杯の海水を採取してやりましたぜ。ドヤァァァァッ!!

ところでこの海水ですが、今回は「簡易検査」ではなく、専門機関での検査を依頼する予定です。というのも、前回の調査で採取した海水が、簡易検査で「ND」であり、さらに詳しい検査をしないと海水に含まれる放射性物質の量がわからないだろうと予想されるためです。おそらく、結果が出るには時間がかかるかと思いますが、出たときにはこちらに速報します。

―負けられない泥との戦い

さてさてさてさて、無事に海水を採取した後は、いよいよ泥の採取だぁぁぁぁっ!!

泥の採取といえば苦い経験が・・・・。前回の調査では、寸胴鍋でお手製の採泥器をこしらえ、泥の採取を試みたのですが、あえなく失敗。これっぽっちの泥すらも採取できなかったという、もう思い出したくもない敗北の記憶が・・・・今回は、負げらんに!

そこで、今回は強力な、強力な助っ人をお呼びしました。アクアマリンふくしまの獣医で、モニタリング調査などで豊富な経験をお持ちの、富原聖一せんせいです!!

サングラスをかけたこちらの方が、富原聖一せんせい。アクアマリンの獣医をしてらっしゃいます

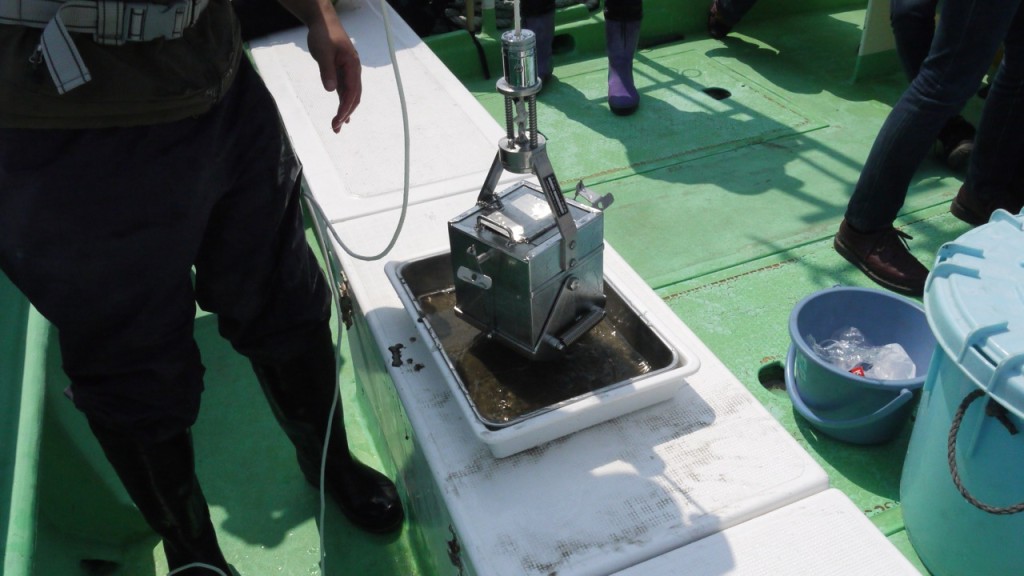

富原せんせいが持参した採泥器がこちら。「エクマンバージ採泥器」です。左右に開いた試料採取部(バケット)を海底で閉じることで泥をつかみ取る方式。採泥器を海に沈め、着底したことが感じられたら、重しとなる「メッセンジャー」と落とします。その衝撃でバケットが海底を挟み込むように閉じられ、泥を採取する仕組みです。よくできてますね、エクマン。

極めて高性能なエクマンくん。このあと出色の働きを見せる

いやー、初めてガチの採泥器を見ましたが、こいつぁ立派なモンです。完璧です。あの前回のお手製の採泥器じゃあ、そりゃ泥なんて採れませんよ。私たち、完全に採泥をナメてました。これがモノホンの採泥器ですね。テヘペロ。

それでは富原せんせい、よろしくお願いします!!

ドボンッ!! スッ!! ガシャッン!! バシャ、バシャ、バシャンッ!!

これがオモリとなるメッセンジャー。これが落ちて採泥器にぶつかるとバケットが閉じるのだ!

ススッ!! ススッ!! バシャアアアア、ガシャンッ!!!

したたかな手応えを感じたところで、富原せんせいが採泥器を引き上げていきます! 緊張の瞬間! さあエクマン、泥をちゃんとつかんでいてくれよ!!

エクマンから垂れてくる泥! これは手応えアリィィィィッ!

うおおお、泥、採ったどーーーー!!!! こ、これは完璧すぎる!!! 前回、大の大人が10人も集まってもほとんど採れなかったのに、この採泥器を使えば、こんなに効率的に泥が採れるんですねえ。よく見ると、地形の関係もあってか、泥というより「砂」に近いものですが、ちゃんと採れています。

す、すごいよエクマン。

エクマンの完璧な仕事によって砂を採取。これをアクアマリンに持ち帰るのだっ!

ひとしきりこの作業を繰り返し、まとまった量の砂を採取します。今回は、これをアクアマリンふくしまに持ち帰り、放射性物質を検査するところまで行うことになっています。いやあ、富原せんせいにお越し頂いたことで、調査がこんなに充実するとは・・・・。うみラボの調査、格段にレベルアップしています!

―荒れた海を越え、そして検査へ

無事に採泥を終え、さあ久之浜へ戻るぞー!

と威勢良く帰路についたものの、風をまともに受け、長栄丸は揺れに揺れ、石井船長の的確な操船をもってしても、この風と波は如何ともしがたい・・・ああぎぼじばるい・・・・。船に酔って倒れる者あり、荒波をかぶる者あり、自然の厳しさを前に、人間の無力さを痛いほど感じました。

猛烈な船酔いに襲われダウンする菩提院の霜村副住職。帰路は荒れる。酔い止めを飲もう!

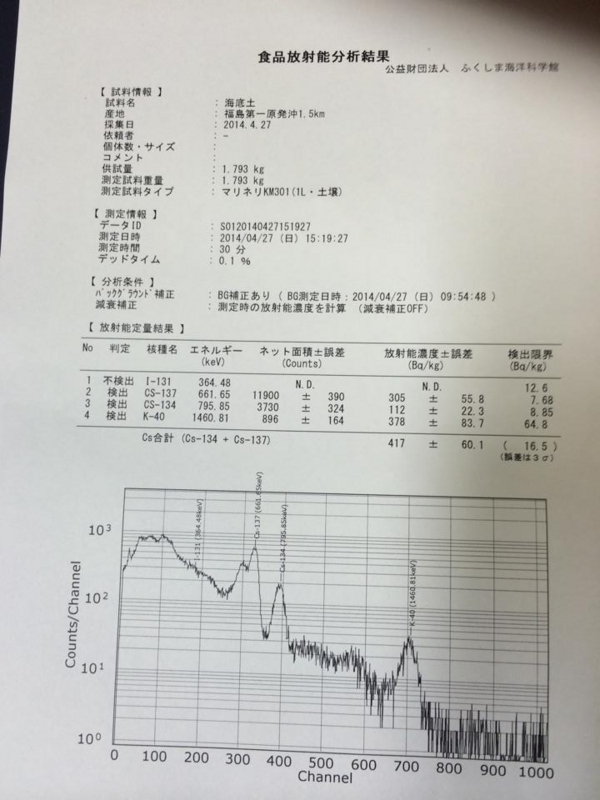

さてさて、気持ちを入れ替えて、アクアマリンふくしまで泥の検査です。改めて、検査にご協力頂きましたアクアマリンふくしまさまに御礼申し上げます。ここでボケても仕方ありませんので、計測結果をこちらにあげておきます。

検査の結果、セシウム134、セシウム137あわせて合計で417Bq/kgの放射性セシウムが検出されました。ううむ、やはり検出されましたね。陸地と比べると確かに低い値ではあるのですが、やはり砂にもかなりの放射性物質が吸着されていることがわかりました。この数字、どう捉えるべきなのでしょうか。3人のせんせいは次のように解説しています。

富原せんせいのコメント

泥ではなく砂という底質を考えると、他の海域に比べて高い値ですが、河口や溜め池などの泥と比べるとそれほど高い値とは言えません。陸域だったら東京辺りでも見つかる数値と考えてみれば、原発前の海は、さほど汚染されていないと言うこともできます。ただ、数字だけでは意味がありません。人間や魚などの生物に対する影響を考えなければなりません。その点では、今の時点ではほとんど影響がない値と言っていいくらいの低い値です。安心できたというのが率直な感想ですね。

五十嵐せんせいのコメント

陸上の土壌だと、首都圏とかでもちょっと放射性物質が溜まりやすい地形になると、農地でも人家の庭にしても数千ベクレル/kgになることがあります。農地は何百というサンプルを測定した経験がありますが、海底土を測るのは初めてで、海は広いなあと思いましたし、拡散の度合いが半端なく広いんだなと驚きました。事故3年後のこの数字だけから「海の汚染は軽微だ」と言い切ることはできませんが、少なくとも「新たな汚染水」の流出影響に関しては、今回のデータは重要なものになると思います。

津田せんせいのコメント

福島県中通りを南から北まで縦断した後に宮城県に注ぐ阿武隈川、この河口付近の土を調べますと、陸上の河床から採取した土では5000Bq/kg前後になりますが、海底土では500Bq/kg前後と、海に注ぐ際にかなり拡散している様子がうかがえます。また、海底土の土質によってもかなり異なり、阿武隈川河口付近の砂質の土は10Bq/kg前後とNDレベルに近いものです。

今回の調査で、福島第一原発近傍の砂質の海底土は、阿武隈川河口と比べると放射性セシウムの濃度は数十倍程度であることがわかりました。一方、地上の汚染と比べると桁違いに低いこともうかがえます。また、セシウムが土に吸着された後に何年も水にさらされているので、酸にも極めて溶けにくい状態であることもわかっています。

では、この砂地の海底に棲む魚の実際の放射性セシウム濃度はどうか? 泥質の海底土を採ったらどうなるか? そこの泥付近に生息する魚はどうなのか? 色々と疑問は広がります。ということで、我々はいずれいちえふ近海で釣りをしなければならない運命にあるようですね! ^^

ううむ。

確かにこの「砂」、震災前に比べればべらぼうに高い値であることは間違いないのですが、「海水」は極めてのゼロに近い値であり、人体や魚に与える影響は限定的と考えてよさそう。しかし、富原せんせいが指摘するように、河口付近などは高い値が出てくることが予想されますし、河口付近の比較的浅い海域に生息する魚への影響などが懸念されます。

津田せんせいが話すように、海底の地形や海域、海の深さなども勘案した上で魚を捕り、体に含まれる放射性物質を検査することで、汚染の傾向がわかるかもしれません。もちろんそうした検査は、自治体や漁協、水産試験場なども行っていますので、それらを照らし合わせながらやっていこうと思います。

まだまだ、調査の精度を高めていかないといけませんね。