第2回いちえふ沖海洋調査レポ(追記)

前回まで2回に渡って、4月末に行われた海洋調査についてレポートしてきましたが、実は、アクアマリンでの検査のあと、アクアマリンのそばで「釣り」を敢行した者が約1名ほどおりまして、32センチのアイナメを釣り上げております。

その「アイナメ」と「原発事故」の関わりについて、アクアマリンの富原せんせいから非常に興味深いお話を伺うことができました。福島の海を泳ぐ魚の汚染を知る上で、かなり重要なことかと思いましたので、今回「追記」としてここでご紹介しますね。

32センチのアイナメを釣り上げたのは、こちら、筑波大学の五十嵐せんせい。アドバイザーとしてうみラボに関わって頂いているのですが、実はかなりの釣りキチでございまして、福島第一原発沖で採泥中にも、実は魚を釣ろうとしておりました(写真上)。

さすがに採泥中に魚を釣りあげることはできず、検査が終わってから改めてアクアマリン脇の堤防で釣り糸を垂れたそうですが、なんとなんと、なななんと、32センチのアイナメを釣ってしまったと。(釣り中ケータイのバッテリーが切れたそうで、捌く前の写真とのことですが、かなり大型ですね、32センチですからね)

五十嵐せんせいが釣ったアイナメ。刺身がうまいんですよねええ!

アイナメというと、なんといっても刺身がうまい。中でも常磐もののアイナメは高級品として取引されていたわけですが、原発事故直後などは、キロあたり数万ベクレルなど、かなり高めの放射性物質が検出され、また、比較的浅い海域の海底を泳ぐという生態もあり、現在のところ試験操業の対象にはなっていません。アイナメ漁は自粛されたままです。

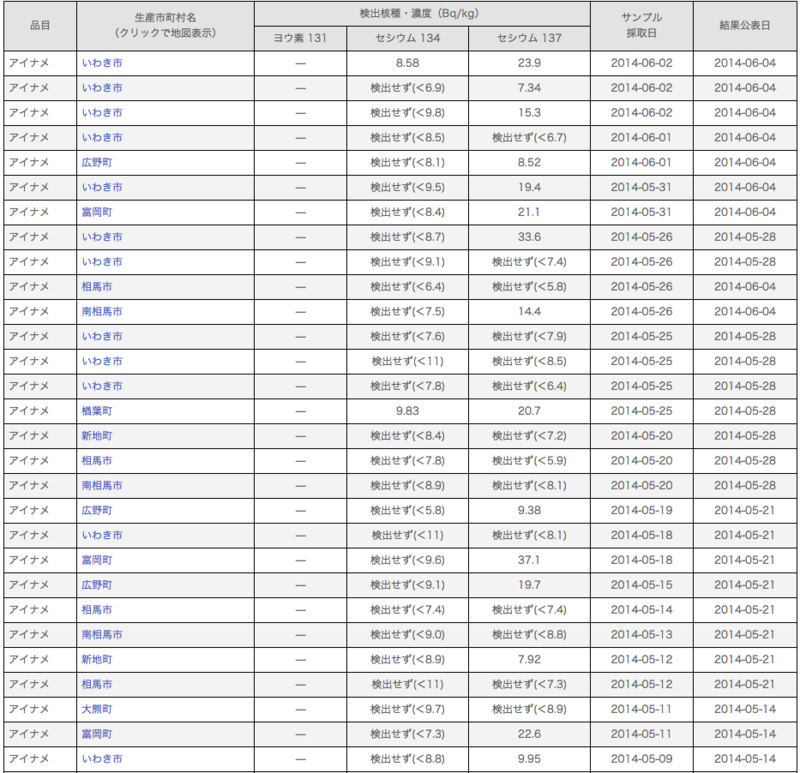

ところで、福島沖のアイナメについては、かなり長期且つ詳細なモニタリング結果が「ふくしま新発売」で公表されています。こちらのデータも見ると、多くのサンプルが検出限界値以下であることがわかりますね。検出されたとしても、国の定めるキロあたり100ベクレルを超えるような魚は、もう見当たりません。

アクアマリンの富原聖一せんせいによると、体長40cm以下のアイナメからは、国の基準値を超える放射性物質はほぼ検出されないと言うんです。その根拠は、40cm以下の個体は震災時に産まれてないか幼魚だったから。つまり、体に取り込んだ放射性物質が極めてゼロに近いというわけですね。

逆に、40センチ以上の場合は、震災時にすでに大人の魚になっていたので、大量の放射性物質が海に拡散したときに、体に取り込んでしまったのです。魚も高齢になると成長が止まり、放射性物質の排出も若い魚に比べて活発でなくなるということもあるようです。

事故から数ヶ月後には、海に拡散した放射性物質は大量の海水で薄められ、「海水」から検出される放射性物質も極めてゼロに近い値になってきています。その海で生まれ育った魚は、体の中に放射性物質を溜め込んでいない、ということが言えるわけです。

もちろん、これは「ざっくり論」であり、偶発的に線量の高い個体が見つかることもあるため、アイナメも含め、安全性が確認されていない魚種については、試験操業の対象には加えられていません。「なぜ偶発的に線量の高い魚が見つかってしまうのか」「それをどう見つけ、流通させないか」、このあたりの問題解明が望まれますね。

さて、この40センチ問題。釣りキチのうみラボけんきゅう員八木によれば、、、

アイナメは大きい個体だと基本は甲殻類、小魚を捕食します。小型の海老やカニ、コウナゴやイワシもです。その他にはゴカイなどの多毛類など。多分、事故直後に汚染された甲殻類、多毛類、小魚などを摂取してた個体が比較的高かったのかなと。特に震災直後の初春はアフタースポーンと言って産卵後の荒食い(産卵で使った体力を取り戻すために食いまくる時期)にあたるので大量摂取したのかな、なんて個人的には思っちゃいます。

あくまでこれは一般人の八木けんきゅう員の見解です。ただ、釣りキチの魚に対する関心の高さって、かなり素人離れしてるんですよね。どんなエサを食べるのか、どのような海域に住む魚なのか、どのあたりの岩場に住んでるのか、非常に詳しく知っている。実は、そうした魚に関する情報を知っていることが、安全性を考えるうえでの強みになると思います。関係機関のデータを読み解く上でも、重要な判断材料になります。

前述した「ふくしま新発売」を見てみると、かなり詳細なデータが出ていますので、ぜひ役立てて下さい。それにしてもね、福島近海で獲れる魚って、こんなにいっぱいあるんですね。いやあ、こんなに豊かな海だとは知りませんでした。知ってるようで、知らないんですね、地元の海のこと。

うみラボでは、今後も、福島の海について考えるさまざまな企画を立てていきたいと思います。ぜひまたこのブログでお会いしましょう!