第4回いちえふ沖海洋調査レポ(後編)

福島の海はどうなっているのか!

シロウトの集まりでもいいからとにかく行って調べて測ってみっぺ!

ということで、去る8月17日(日)、私たちいわき海洋調べ隊「うみラボ」は福島第一原子力発電所沖で第4回目の調査を行ってきました。前回のエントリでは、魚の採取の模様についてご紹介しましたが、今回はヒラメとアイナメの計測結果をお伝えします。計測にあたっては、アクアマリンふくしまさま、そしてアクアマリンの富原獣医にご協力頂きました。忙しい時にこのような寛大なご協力を頂き、本当にありがとうございます。この場を借りて改めて御礼申し上げます!!

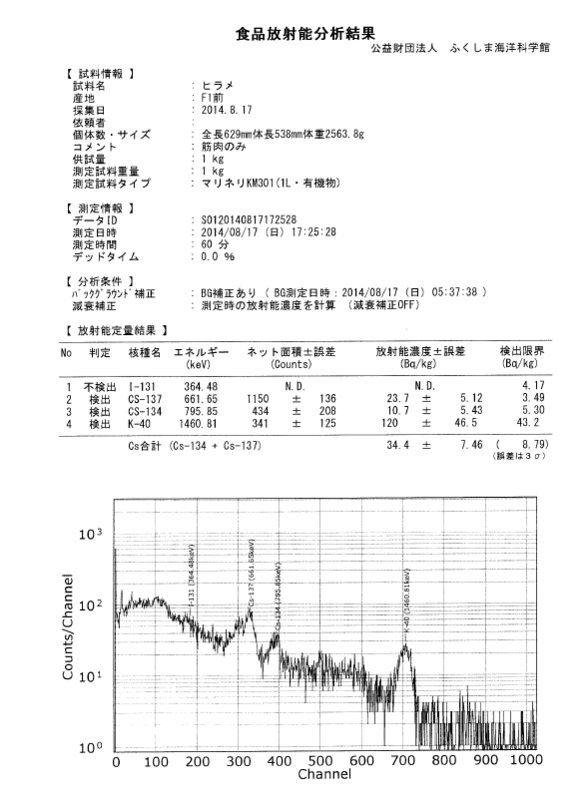

サンプル1 原発沖1.5kmのヒラメ

全長62.9cm/体重2.5kg/筋肉部1kgを60分間計測

測定結果

セシウム137 23.7Bq/kg

セシウム134 10.7Bq/kg

セシウム合計 34.4Bq/kg

全長が62cmということで、富原せんせいによれば6歳のメスということです。原発事故当時すでに成魚だった個体ですが、排出が進んだのか、あるいは事故当時、比較的遠い海域にいたのか、34ベクレルと想像よりも低い値でした。

ヒラメの汚染の傾向については、前回のエントリでも詳しく触れていますが、とにかく個体差が大きい魚種であるため、今回のデータをもって「ヒラメは安全」とは言えません。

ただですね、うみラボ通算でヒラメはこれが4尾目となりますが、100ベクレルオーバーだったのが1尾だけだったということを好意的に考えると、ヒラメのような高線量が懸念された魚種も、震災から3年半という月日を経て、排出がかなり進んでいるものと思われます。

一方で、富原せんせいからはこんな指摘が。

この「30ベクレル程度の汚染」というのは、原発直近で採取される大型のヒラメの平均的な値だそうで、大型のヒラメの場合、排出が進んで30ベクレルになったのか、あるいは現在の環境からの影響で30ベクレル程度になっているのか、判断が難しいということでした。

これは我々うみラボの解釈ですが、やはり原発沖1.5kmという海域で、大型のヒラメが平均30ベクレル程度にまで下がってきているというのは、非常に希望が持てる事実だと思います。これだけの近距離でありながら、30ベクレル程度にまで下がってきたわけですから。(もちろん、ヒラメはまだ試験操業の対象にはなっていないわけですが)

これに対して50cm以下のヒラメは、原発事故直後には生まれておらず、当時排出された高濃度汚染水の影響を受けていないため、「現在の環境」を読み取ることができます。仮に、小型のヒラメの計測結果に何らかの動きが出てくれば、それはすなわち、新たな汚染水の影響だと考えられるわけです。

つまり、今のところ50cm以上のヒラメからは、「原発事故当時に排出された高濃度汚染水の影響が、事故後3年半経ってどのように変化しているのか」がわかり、50cm以下のヒラメからは、「現在の原発そばの海域の汚染の状況」を読み取ることができる、というわけです。

大型にしても小型にしても、我々はやはり、釣って釣って釣りまくらないといけないようですね。釣り人の皆さん、充分に己の釣り竿を磨いて、準備しておいてください!!

―原発沖と、原発20キロ沖で、アイナメを比較検討

続いてアイナメの計測結果です。アイナメは、1尾では計測に足りないため、同じポイントで釣り上げた2尾を一緒に計測しています。計測には500gほどの筋肉が必要なのですが、1尾では足りないわけです。

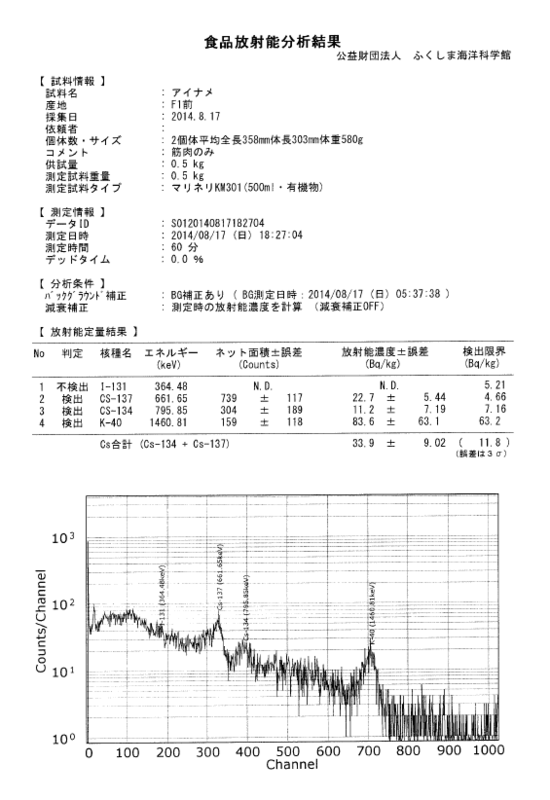

サンプル2 アイナメA(原発1.5km沖)

平均全長35.8cm/体重580g/2尾分の筋肉500gで計測

セシウム137 22.7Bq/kg

セシウム134 11.2Bq/kg

セシウム合計 33.9Bq/kg

アイナメはですね、前回の第3回調査でも釣り上げたのですが、基準値以下であれば食べたいという参加者も何人かいたので、簡易計測(結果はN.D)だけして刺身で食べてしまったので本計測できなかったんですよね。このため、正式なデータは今回が初となりますが、今回のアイナメは33.9Bq/kgということで、こちらも想像より低い値でした。

ヒラメもそうですが、アイナメも海底を泳いでいる魚ですし、比較的浅い海域、つまり原発に近いところに生息しているので、東電や自治体などの過去の調査では、かなりの高線量の個体が見つかっていたんです。ですから「ヒラメやアイナメは高い」というイメージがついていたわけです。

ところが、測ってみるとおおよそ30ベクレルと、心配していたよりは低い。

富原せんせい曰く、

アイナメに関しては40㎝以下なので事故以降の生まれですが、アイナメの生態から考えると、小型の個体は大型のものより沿岸よりに生息していると思われます。そのため、現環境からの影響が小型のものほど大きく、逆に大型のものは深場に移動するため、事故直後の影響の方が大きいと考えられます。30Bq/kg程度なら予想の範囲内ですが、原発近傍だと、小型の方が高くなるという逆転現象が起こることもあるのかなぁと認識できたのはよかったです。事故直後の影響がこれから小さくなればなるほど、この逆転現象は目立ってくるかもしれません。

なるほど。

これ、非常に重要な指摘なのですが、ヒラメと同様「小型の」アイナメは、現在の原発沖の環境の影響が出てくるということです。しかもアイナメは、大きい個体は深い海域に移動していくため、小さいアイナメほど、現在の汚染の影響を受けていると考えられるわけです。

そこで、今回の「30ベクレル」という数字を考える。

小型のアイナメですから、この30ベクレルは震災直後の高濃度汚染水によるものではない。やはり現在の原発沖の環境から、30ベクレル程度は体に溜まっているということでしょう。例外的に、シルトフェンスの内側に間違って迷いこんでしまったものなどもいるかも知れません。

いずれにしても「若いアイナメの筋肉に30ベクレル程度のセシウムが溜まってしまうくらいには、原発1.5km沖の海は汚染されている」ということは言えます。しかしですね、事故直後の海水のモニタリング結果などと見比べてみると、正直よくぞここまで下がってきたなというのが率直な印象です。

計測アドバイザーを務めて頂いている津田せんせいによると、

30ベクレル程度の数値は、おおむね2年前の仙台湾の数値と同様なんです。当時は、スズキやヒラメの大型のものが、たまに基準値を超えていました。しばらく基準値超えのものがないので規制が解除されたと思ったら、また基準値超えが上がってしまう。対応のしようのない状況に地団駄を踏んでいました。アイナメなどのロックフィッシュは数十ベクレル前後で安定的に推移してましたが、この差を考えると、やはり100ベクレルを超えるようなヒラメは、1F沖から気まぐれで回遊してきたものが引っかかったのだと思います。ちなみに現在は検出されても数Bq/kgです。いずれにしても、1Fから数km沖にも関わらず30Bq/kgという数値は想像以上に低いです。海水も検出するのが困難なほど低いので、このまま下がり続けていくのでは? と思います。

もちろん、30ベクレルという数値は、国の基準値を大きく下回っているわけですが、汚染を最小限に食い止めるためにも、またヒラメやアイナメの早期の操業再開のためにも、これ以上の汚染は絶対に食い止めて頂きたいです。政府、そして東電には、これまで以上に強固な封じ込めを望みます。

―洋上風力発電で釣ったアイナメは?

続いて、原発沖20kmの洋上風力発電施設そばで釣り上げたアイナメの結果です。このアイナメは、五十嵐せんせいが釣り上げたものであることを追記しておきます。

サンプル3 アイナメB(イチエフ沖20km)

全長48cm/体重1.9kg/筋肉部を500gで計測

セシウム137 15Bq/kg

セシウム134 N.D.(検出限界6.35Bq)

セシウム合計 15Bq/kg

こちらはかなり低い値でした。富原せんせいによると、「原発から20km以上離れているので、原発近傍のアイナメ群とは違う群ではないか」とのこと。しかし20キロ離れればこの値。かなり低いです。やはり「福島沖」と一口に言っても範囲は広いわけですし、こうして「海域」を細やかに区別しつつ、汚染の状況を考えていかなければなりません。

また津田せんせいからは、このようなコメントが。「沖合20kmの洋上風力付近のアイナメは、海域から考えると「高め」のような気もしますが、これは1F近海の海底土が砂地であったのに対しこちらは泥質であることと関係あるかもしれません。できればここの海底土を採取してみたいところですが、水深100mを超えるとなるとかなりキビシいですねえ。」

うみラボに不可能はない! 100mの泥も・・・取りたい!!!

サンプル4 イチエフ沖ハナザメ

このハナザメ、五十嵐せんせいが釣り上げた「大物」だったわけですが、こちらはセシウム合計で25.9Bq/kgという結果でした。サメは今まで計測したことがなかったので、どう判断してよいものかわかりませんが、アクアマリンふくしまの富原獣医のコメントは以下の通りです。

ハナザメは、遊泳性のサメで、餌は浮魚をメインに食べます。年齢は1~2歳と見られます。小名浜ではN.D.になって当たり前の魚という認識でいましたので、25.9ベクレルというのは意外な数字です。軟骨魚類は硬骨魚類に比べてセシウムを溜めやすいので、出てもおかしくはないですが。原因を推察すると、餌の浮魚はあまり汚染されていないので、海水由来か、あるいはたまたまセシウム濃度が高い餌魚を食べた可能性もあります。汚染水は淡水なので「海水の上に乗って拡散していくと」思われるので、表層を遊泳する魚のほうが影響を受けやすいのかもしれません。夏にしか現れないサメで、この時期以外は別の場所に移動するので、100Bq/kgを超えるような汚染は無いと思います。サンプルが1匹だけですので推察することしかできませんね。もう5匹ほど欲しいです。

ううむ。やはり数がある程度揃わないと判断は難しいようです。ここで大事なのはやはり通常N.D.と考えられる魚種も、場合によっては高めのものも出てくるということ。ですから継続して調査して行かなければならないということですよね。今回は突発的に釣れてしまったのですが、富原せんせいに「もう5匹ほど欲しい」と言われてしまっては、サメ王子こと五十嵐せんせいには頑張って頂くほかありませんね。

サンプル5 イチエフ前イナダ

こちらはN.D. 回遊する魚ですので当然の結果とは言えますね。

しかしなぜ「当然の結果」といえるのか。そもそも「イナダ」ってなんだろう、というところから考えてみますね。よくスーパーでも安い値段で売られている庶民の味方なのでご存知の方も多いとは思いますが、イナダとは出世魚であるブリの幼魚を指します。

主に関東では

ワカシ→イナダ→ワラサ→ブリ

関西では

ツバス→ハマチ→メジロ→ブリ

と呼び名も異なり、また地方により更に違った呼び名もあるそうです。

関東圏でもスーパーの刺身コーナーで「ハマチ」を目にすることがありますが、これは主に養殖場が関西に多く、養殖で出荷されたものがそのまま「ハマチ」として流通しているからだそうです。なるほど。関西でハマチと呼ぶからそのままハマチと。で、関東ではだいたい30cmから50cmくらいまでの大きさのものを「イナダ」と呼ぶようで、今回釣れたのも40cm前後でしたので「イナダ」です。

さて、なぜそのイナダがN.D.で当たり前なのか。なにがヒラメ、アイナメと違うのでしょうか。

凄く簡単に言ってしまうと「回遊魚」だから、なんですね。特にブリやカツオなどの青物と呼ばれる魚は回遊する範囲が大きく、毎年南方から黒潮に乗って日本列島を北上していきます。そして、水温の低下とともに南下していくそうです。

つまり、ずっとこの福島沖で生活している魚ではないんです。

また成長速度も早い魚として有名で、1年で約30cm、2年で約50cmに成長すると言われています。40cmくらいのイナダは去年産まれたくらいなんですね。もちろん震災後生まれです。しかも南方の海域で産まれここまで回遊してきているんですねー。だから出てこないわけです。

もちろん、餌などが汚染されていた震災直後〜1年くらいの時期は福島沖のカツオやブリ、またはアジなどから微量の放射性物質が検出されましたし、「N.D.で当たり前」は、「震災から3年経過した今現在はもうN.D.で当たり前」ということなんですね。

最近は小名浜などで釣りをしてる人もイナダやアジなどは持ち帰って食べる人も多くなってきたと聞きます。こういった情報を当たり前の知識として皆さん持っているんですね〜。

このあたりで、第4回の調査結果についてのまとめを終わります。五十嵐せんせいのハードルが上がってしまいましたが、さて、次の第5回海洋調査はどうなるのか。またこちらでレポートさせて頂きます。