第3回いちえふ沖海洋調査レポ(前編)

福島の海についてのいろいろなことを、まずはとにかく自分たちでやってみる。気になるところには実際に行ってみる。気になるものは実際に調べてみる。そんなDIY精神でレッツ海洋調査!

皆さんこんにちは、「うみラボ」けんきゅう員の小松です。前回の第2回目の調査からだいぶ空いてしまいましたが、去る7月19日(土)、私たちうみラボは、長栄丸の石井宏和船長の協力で、第3回目の「福島第一原発沖海洋調査」を行いました。

今回の調査の最大のミッションは

①原発沖で「魚を釣る」こと、

②釣った魚の放射性物質を「計測する」こと。

前回は海底土の採取どまりでしたが、今回は、原発沖で魚のサンプルを採取する計画、要は釣りをする計画であります。

前回までの調査実績と見比べてみると・・・

第1回 原発沖の海水の採取と計測(2013年11月)

第2回 原発沖の海底土の採取と計測(2014年4月)

第3回 原発沖で魚を採取して計測 ☜ ☆今回の目標☆(2014年7月)

この「魚の採取と計測」ができると、これはもう「ラボ」としてもかなりのステップアップと言えるでしょう。ですんで、もうですね、さらに気合を入れて調査を行ってきました。

で、今回から前後半2回に分けてですね、調査の模様を紹介していきたいと思います。前半では原発沖でのサンプル採取の模様、そして後半では、アクアマリンふくしまでの計測の模様。じっくりとご覧下さいませ。

―もう延期は許されない 雨マーク予報の中で出航

実は、今回の第3回海洋調査はもともと6月に予定されてたのですよ。しかしその日はあいにくの「濃霧」となってしまいお流れになってしまいました。いろいろな記者の方たちにも来て頂ける予定だったのですが、天気には逆らえませんからね。

あいにくの天気となってしまった第3回うみラボ海洋調査

で、改めて予定を組み直してこの日まで延期となったわけですが、この日(7月19日)の天気予報も雨・・・アチャー・・・。でもこれ以上延期はできません。各々雨ガッパを持参するなど雨対策をしっかりした上で、出航です。

今回の調査も、前回に引き続き、長栄丸の石井宏和船長、アクアマリンの富原聖一獣医のご協力を頂きました。お二人がいなかったら、私たち何の調査もできません・・・。改めて御礼申し上げます。本当にありがとうございます。

出航は午前10時。少し霧が出ていたものの、風も波も穏やかでした。途中、広野火力発電所、福島第二原子力発電所、富岡漁港などを海から捉えつつ、1時間ちょいで福島第一原子力発電所沖に到着します。やはり船上でさまざまな話をするのがこの調査のキモ。

震災のこと、そして海のこと、魚のこと、エネルギーのこと。それぞれに語り合うなかで、いろいろな発見があります。

船上ではアクアマリンの富原せんせい(写真・中)を交えてさまざまな話を伺う

福島第二原子力発電所を遠くに見据える参加者

海から見るJR富岡駅。薄緑色の連絡通路が見える

丘の上には、美しい景色がウリだった宿泊施設「観陽亭」が。この断崖を超える波が押し寄せた

原発報道でなかなか報じられることがないのですが、双葉郡の海沿いの津波被害は非常に甚大でした。富岡町民だった石井船長の話を伺いながら原発に向かうと、改めて津波の恐ろしさ、そして被害の大きさを痛感します。そして、やはりほとんど手が付けられていない町並み。何度来ても、震災と原子力災害について深く考えさせられます。

―エクマンバージ採泥器で海底土の採取を試みる

原発沖に到着。早速調査に入ります。

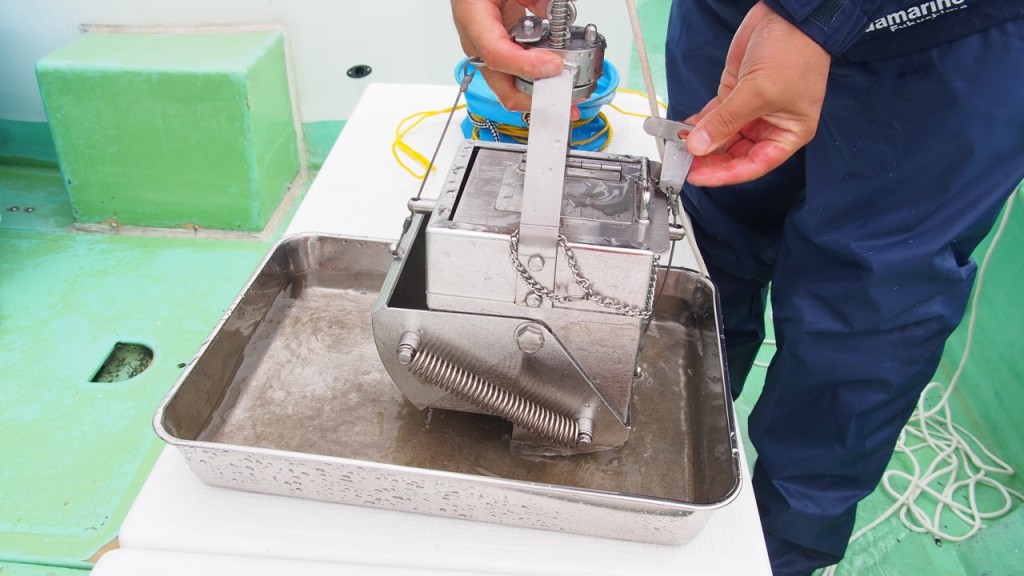

まずはいつも通り海底土の採取から。アクアマリンふくしまの富原獣医の協力で、海底10メートルの地点にある海底土を採取します。

富原せんせいとエクマンくんの勇姿。がっちりと砂をつかんでおくれよ!

やっぱりすごいよ、エクマンくん! 前回に引き続き、海底の土をガッチリと掴みとった

エクマンバージ採泥器を使っての作業、まさに順調そのもので、テンポよく海底土を採取することができました。海底土はトレイに集め、それをタッパーに入れてアクアマリンへと持ち帰ります。

手元の線量計は0.03μSv_hと非常に低い

ちなみにこの日の空間放射線量は、0.03μSv/hということで、陸地と比べると非常に低い値でした。空間線量は、宇宙線、建物の建材などの放射性物質、大地の放射性物質などの影響を受けますが、海上ではこの中の大地の分がなくなるため、原発事故で飛散した放射性物質の影響を受けにくいんです(第1回目の調査で学びました!)。改めて、空間線量の低さをここで強調しておきたいと思います。

―いよいよサンプル採取 釣れんのか!?

石井船長の指示に従い、船を少し動かして原発沖2.5キロのポイントへ移動。今日は、このポイントでサンプル魚の採取を試みます。船長によると、このポイントがヒラメを釣り上げる絶好の場所だとか。船長の長年の勘に任せるほかありません。

常磐沖のヒラメやカレイといえば、震災前から「高級品」として取引されていましたが、釣り船の世界で「ヒラメの長栄丸」と高く評価されてきたのが実は石井船長です。まさに「ヒラメの帝王」。そんな船長が間違ったポイントを選ぶはずがありません。ククク・・・絶対に釣れるはずです!

ヒラメを釣るべく船体に竿をセットするとさっそくアタリが!

釣りをはじめて10分、大型の魚影が

海の宝石、常磐沖のヒラメ

すげえええええええええ! わたし、こうして船の上で釣りの場面に遭遇するのは初体験なのですが、黒々としたヒラメが海上に姿を現し、そして船体の上で踊るように跳ねている姿、いやあ感動しました。く、黒光りしてますよこいつ!!

やはりヒラメの長栄丸だ。あっと言う間に1枚釣れてしまいました。しかし、ヒラメは個体によって放射性物質にバラツキがある魚種ですので、サンプル数は1枚ではやはり足りません。もう少し粘ります。

空は少しずつ雲の厚みが増して、今にも雨が降り出しそう。これはなんとしても急いでヒラメを釣り上げなければと気合をさらに入れたその時でした!!

来ました来ました。とんでもないのが!

デ、デカい!

こちら、ゆうに60センチはあろうかという見事な体躯。いやあ、見て下さいよこの肉厚のヒラメ! マジモンの天然のヒラメですよこれ!! いやあ、こんなヒラメがこの船の下にウヨウヨいるんでしょうか。すごい、すごすぎる。

アカン。これが調査であることを忘れてしまいそうになります。

その後もヒラメは順調に釣れまして、釣った魚を入れる桶の中も、ものすごい状態に。さすがに60センチ級のヒラメは数枚でしたが、小さめのヒラメもたくさん採取できました。

石井船長に聞いてみたら、双葉郡では震災後もあちらこちらでヒラメの稚魚の放流を行っており、そうしたヒラメが成長しているのではないかということでした。だからイレグイ状態になっているのかもしれませんね。漁業資源の回復を実感しました。

天然と養殖でお腹の色が違う

ちなみに、このようにお腹が白と黒の斑模様になっている(写真・左)のが震災前まで福島第一原子力発電所のすぐ隣にある「大熊町ヒラメ養殖施設」で養殖されていたものだそうです。津波で生け簀が壊れて逃げてしまった幼魚が大きくなったものと思われます。

この養殖モノのヒラメ、イチエフからかなり離れた海域でも見つかっているようです。富原せんせいによれば、ヒラメという魚は元来、餌を探してかなり移動する魚なんだそうですよ。ですから、原発から離れた海域で放射線量の高いヒラメが見つかったり、すぐそばなのに低いヒラメが見つかったりと、バラツキがあるわけです。なるほどなあ。

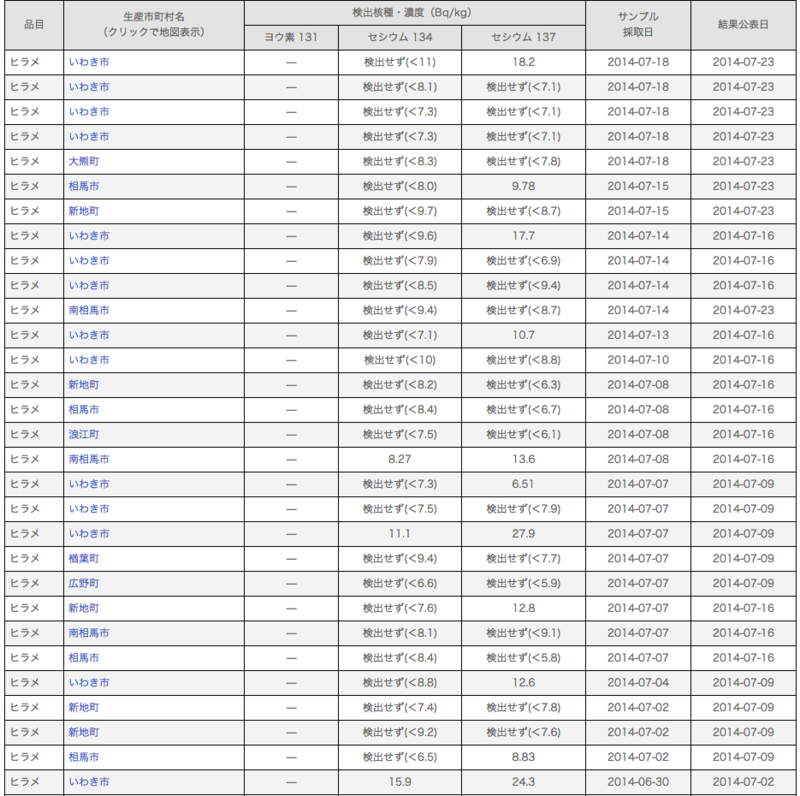

ご存知のように、ヒラメはまだ試験操業の対象にはなっていません。ごくごくまれに「高い魚」も見つかっているようです。情報サイト「ふくしま新発売」のモニタリング検査の結果を見てみますと、ほとんどが不検出であり、検出されたものも1kgあたり数十ベクレルであることが多いようで、国の基準値を大きく下回る値ではあります。

それでも、基準値を超えてしまうような個体が「ごくまれに」入ってしまう可能性があることは、相手も生き物ですから防ぎようがない。大事なのは、これを「流通させない」ことかと思います。今後試験操業を検討するにあたって、非破壊型の全量検査機の導入を望む声があがるのも、「ごくまれに見つかる魚」を水際で食い止めることが重要だと理解されているからです。

それにしても、この「ふくしま新発売」に掲載された膨大なデータ量・・・すごいです。ここまで緻密にデータをとるのも大変ですよね。できれば、体の大きさなども併記してもらえると、さらに重要な判断材料になるかと思います。担当者の方、ぜひ検討してくださいm(_ _)m

―メバルにアイナメ、そして◎◎も釣れる!

脱線してしまいました。

話を釣りに、、、いや「調査」に戻しますね。

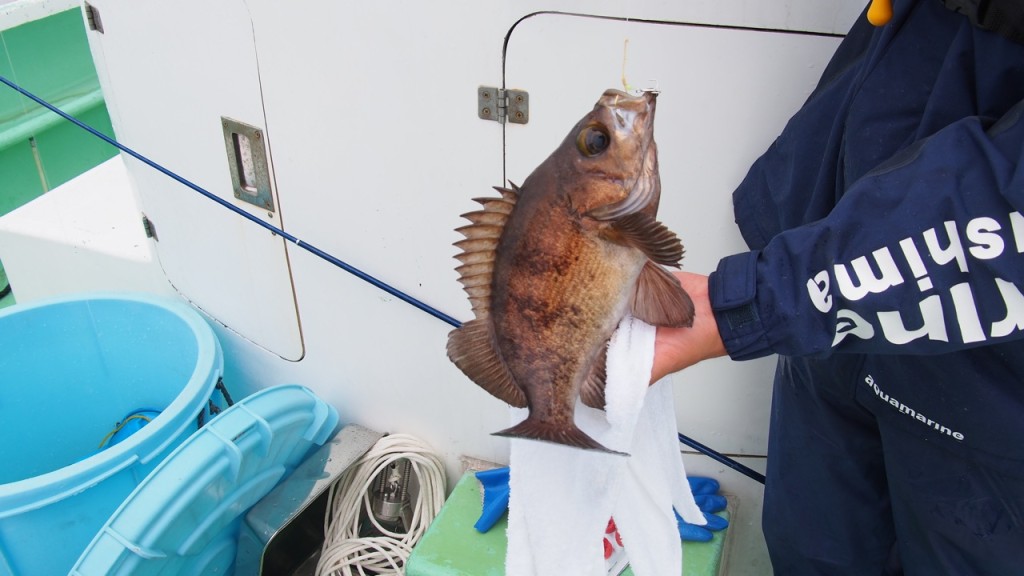

この日はですね、ヒラメ以外にもたくさんの魚が釣れまして、アイナメ、メバルと実にイキのいい魚をゲットすることができました。このあたりの海域は本当に豊かですね。

富原せんせいが釣り上げたアイナメ! なかなか愛嬌のある顔

目が張るでメバルというだけあって目が印象的

一方、釣りキチで知られるうみラボけんきゅう員八木。

生き餌ではなくあくまで「ワーム」で獲物を狙います。

おおおお、八木にも当たりが!!!

これはっ!

フグゥゥゥッ!!

気合を入れて採取に望んだ八木でしたが、どうやらフグしか釣れなかっ・・・ゲホゲホッ、いやなんでもありません。八木はフグしか・・・ゲホッ!!! いやいや、今回はトータルで釣れた量が違います。大成功です。サンプルをかなり採取することに成功しました!!

というのもですね、、、、

実はですね、、、、

うみラボメンバーだけでは釣れまいと心配した石井船長が、知り合いの釣り人たちに声をかけて下さっていたんですよ。実はこれらの魚、その多くは、釣りマイスターが釣り上げたものです・・・テ・・テへ・・ペロ・・・。

釣りマイスターの先生方。粛々と検体を釣り上げて下さいます

と、ちょっと脱線気味になってしまいましたが、こうしてさまざまなプロフェッショナルの方のお力をお借りして、うみラボの調査は実現しています。それだけに、やはりできるだけしっかり調べて、情報を発信していきたいと考えています。少し楽しげな記事にはなっておりますが、調査の目的はもちろん「釣り」ではなく「採取と計測」です。

というわけで、採取した魚をアクアマリンふくしまに持ち帰り、体の中に含まれる放射性物質を計測してきたわけですが、その結果については「後編」でお送りします。今まとめておりますので、少々お待ちください。なるはやでやります!