サイエンスバー「カレイトーク」開催しました

みなさんこんにちは。うみラボけんきゅう員の小松です。

冬の間は八木けんきゅう員の怒濤の「釣り計測レポ」をお届けして参りましたが、3月21日、約1年ぶりに「サイエンスバー」を開催しました。サイエンスバーというのは、まあ酒飲みながらいろいろ科学しようぜ的なイベントでして、今回のテーマは「カレイ」ということで、イベントのタイトルも「カレイトーク」。カレイの今をサイエンスします!

講師を勤めて頂いたのは、うみラボでもご支援頂いているアクアマリンふくしまの富原獣医。ご本人いわく「カレイはあんまり詳しくない」そうですが、ビシっと1時間近くお話しして下さいました。完璧なプレゼンも用意してくださり、まずは感謝申し上げます。

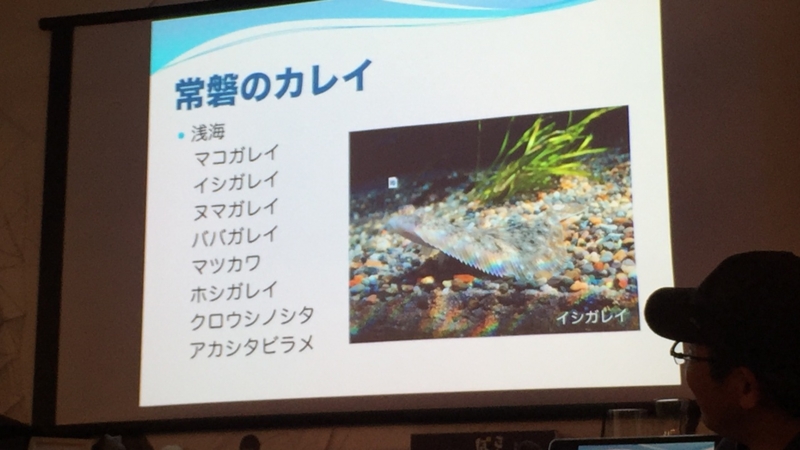

さて、カレイと一口に言っても種類はさまざまで、日本には数十種類のカレイがいるそうですが、皆さん、福島ではどのくらい、そしてどんなカレイを水揚げしていたかご存知ですか? 福島県で水揚げされるカレイのうち、震災前の平成22年のデータをもとに水揚げ量の多いカレイを紹介すると・・・・

マガレイ 1022トン

アカガレイ 504トン

マコガレイ 294トン

ババガレイ(ナメタ) 244トン

ミギガレイ(ニクモチ) 208トン

イシガレイ 204トン

ヤナギムシガレイ 159トン

メイタガレイ 67トン

カレイってこんなに水揚げしてたのね!!!

といった感じでして、震災前は全国でも有数のカレイの名産地だったわけです。マコやナメタは煮付けの最高峰、そしていわき名物ヤナギ干し、普段の食卓にも欠かせないマガレイやアカガレイや、干物が手頃なニクモチなど、福島の海にカレイはなくてはならない存在でした。

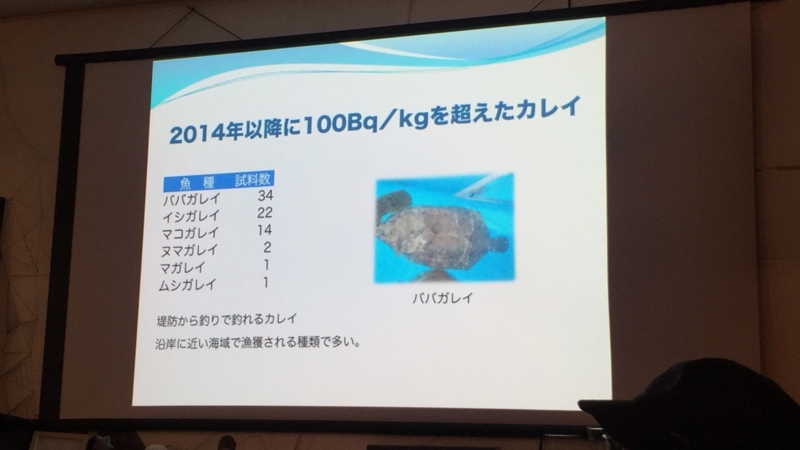

震災後は、地道な取り組みにより、試験操業の対象になったカレイもありますが、やはり魚種によって様々な傾向があるようで、例えば今回も富原せんせいから解説があったように、浅い海域に生息するナメタ(ババガレイ)などはまれに線量が高い個体が見つかるようで、試験操業の対象にはなっていません。

逆に、深い海域で泳ぐような種類は、すでに安全性が確認されたものについては順次試験操業の対象になっています。たとえば沖合の底引き網で漁獲されるニクモチ(ミギガレイ)などは、試験操業の対象にすでになっています。同じ「カレイ」でも、生態や個体によって状況が違うんですね。おおざっぱなくくりではなく、細かく見ていく必要があるということです。

ちなみに、

今回のサイエンスバーでは、酒の肴として「ナメタの煮付け」を1人1切れ用意しました。県外産のナメタになってしまいますが、1人1切れですよ、贅沢でしょう! そしてこのナメタ、小名浜の老舗「サスイチ小野水産」さんの板前さんに仕込んで頂いたものなので、そんじょそこらのとはワケが違う。こういう贅沢な肴も、サイエンスバーの魅力の1つ!

その魚を食いながら、その魚を学ぶ!! 情報の入ってくる厚みが違うんです。

さすいちさんのオードブル。メヒカリの唐揚げが入ってるのがうれしい。

丁寧につくられた大川魚店さんのおつまみ。これがまた地酒に合う。

とよマルシェにあるウロコジュウで買ったイルカの煮込み。

でね、これで会費1500円ですよ。専門家の話を聞いて、ナメタの煮付け食ってお料理やおつまみ食べて、それで1500円。わたし値段設定間違ったんじゃないかと思うほど、サイエンスバーは楽しくおいしく、ついでに安く、漁業の未来を学べる場です。酒飲んでるので、皆さん盛り上がっちゃって即興的に質問も飛び出します。その雰囲気がいいんですよねえ。

富原さんのような獣医さんや漁業関係者が持っている「専門的知識」というのは、その業界では至極当たり前のものかもしれませんが、私たちのような一般人からすればなじみのない話。しかし、やはりそれが何とも面白い。「福島県内」の人にとっては当たり前の情報が、他県の人にとっては「?」になってしまうところとよく似ていますが、やはり知ることは楽しいものですね。

ちなみにカレイの後は、小名浜の沿岸部にも生息しているらしいオットセイの話や、放射性物質についての詳しい話なども繰り広げられまして、いろいろ脱線しつつも、非常にいい雰囲気の中で学ぶことができました。いやあ楽しかった。

うみラボでは、このような「楽しく面白く学べる場」をですね、今後もいろいろと展開できればと考えています。イベントや企画の情報も、こちらのブログにアップしたいと思いますので、ぜひ折に触れてブログに遊びにきて頂ければと思います!

よろしくおねがいしますっ!!