第11回調べラボ「カレイを知り、喰らう」

3月はメヒカリサミットのため開催されませんでしたが、4月から「調べラボ」も再開。今回の第11回調べラボから新年度となります。今年度もよろしくお願いいたします。うみラボけんきゅう員の小松です。

さてさてさて、「試験操業の魚がどこよりもおいしく食べられる」と評価もうなぎ上り? の調べラボですが、今回も特選素材が用意されております。このエントリのトップ画像にもこれみよがしに使っておりますが、こちら、サメガレイの煮付けだ!

少しあっさりめの味付けだが、2日前に煮込んで置いてあるので味が染みて極上の味。

サメガレイの煮付け、すいません、わたし魚はけっこう食べてると思ってましたが、そんなに意識して食べた記憶のない料理です。どこかで食べてるのかもしれないけど。それにしても、うまい。肉の食感に弾力があり、カレイってお安いものだと身がベチャっとしてるものもあるんですが、これはプリプリしていて非常によろしい。しかもアクアマリンのレストランの板長さんが絶妙な味付けにしてくれています。

なんでも、このサメガレイという魚、見た目がグロテスクで皮が硬いので、通常は「ムキガレイ」というような商品名で、切り身の状態で売られていることが多いそうです。深海性のカレイなので、脂身もしっかりしていて、旨味もあります。確かに見た目がグロいので(写真下)、少し購入をためらう方もいるかもわかりませんが、味は非常にいいです。鮮度の良いものは刺身でもイケるそう。今度見つけたら買おうっと。

こちらがサメガレイ。身体が鮫肌なのでサメガレイ。

ご覧のように肌がザラザラ、ブツブツしていて硬い。皮を剥ぐのが難しいのでムキガレイとして売られてるケースが多いとのこと。

アクアマリンの富原獣医によれば、今回このサメガレイを出したのは、意外と知られてないのにお値打ちでおいしい魚があることをみんなに知って欲しかったと。私たちの日常の食卓のことまで気にかけて食材を選んで下さっているとは・・・うみラボとしても、このサメガレイ、どこかで見つけて調理して、その模様もこちらのブログで紹介したいと思います。

さて、今回の調べラボですが、もう1つ、面白いテーマが。

まずはこちらの画像を見て頂きます。どちらがマコガレイで、どちらがマガレイでしょうか!

いやあ、わからん。

え? 違うの? 同じじゃね? って感じでしょうかね。はい、わたしも最初はまったく見分けがつきませんでした。でも、マコガレイとマガレイでは、味も価格も生態も違います。マコガレイは高級ですね。しかもやはり身質がきめ細やかでおいしい。マガレイがマズいって言ってるわけじゃありませんよ。でもマコのほうがやはり美味いのは間違いない。さらに、マコガレイは比較的浅い海域、港湾内などでも釣れますが、マガレイは少し沖の、水深のあるところで獲れます。似てるけど違う。

先に答えを言っときます。こちら。

よーく見ると、マガレイのほうが少し黄色いんですね。マコのほうは、むしろ少し青っぽい色合いのところもあります。なるほどお腹の色で見分けるのがいい。

実は、魚の名前ってけっこう紛らわしく、地域によってはマガレイとマコガレイを区別しなかったり、あるいは、マガレイをマコガレイと呼び、マコガレイをホンマコガレイと呼んだりと、地域や魚屋によっても違います。先日、いわき市内の某鮮魚店では、「試験操業のマコガレイ」を販売していて、「あれ、マコガレイはまだ試験操業の対象になってないよな」と思ったのですが、その店では、マガレイをマコガレイと呼んでいるのが通例だそう。ううむ。

ええ、でも、マコとマガレイでは味も違うし、それはイカンのでは? ということで、やはり、素人のぼくたちにも、マガレイとマコガレイの区別がつく見分け方を知りたい! というわけで、富原獣医に教えて頂きましたよ!

うおおおお、マジか、違う! 確かに、マコガレイのほうは目と目の間にも小さなウロコがあるじゃないか!

うおおおおおこまけええぇぇぇ! でもよく見ると違うぅぅぅっ!

なるほど、これはでも分かりますわ。さすが水族館の獣医。富原さんを改めて見直さざるを得ません。

参考までに、マコガレイは、まだ試験操業の対象には加えられていないので、「試験操業のマコガレイ」というのは成立しません。それがマガレイなのであれば、いかなる商習慣があったとしても、公的な情報との整合性を考慮して「マガレイ」として売らないと個人的にはいけないと思います。確かにマコガレイはうまいっすよ。でも、紛らわしい情報発信は個人的には改善して欲しいですね。

一方、マコガレイ、今回も計測をしていますが、小名浜港などでも釣れますし、線量もあらかたN.D.になっていますので、どうしても食いたいという人は釣って食うのが一番だと思います。「摂食制限」があるわけではないですからね。「試験操業の対象になっていない」ということは、それだけ漁獲されることなく海に泳いでいるわけですから、釣り人にとっては天国かもしれませんねえ。

―脱線しながら多様な学びを得る調べラボ

さて、本題からずれてしまいましたが(いやマガレイもマコガレイも本題なんですが)、脱線が続くと収拾つかないので調べラボに話を戻します。

この調べラボ、改めて、こうして地元の魚をしっかり学ぶことができ、しかもその科学的な知識が日常でも活かせるように吸収できるという点で、本当に素晴らしい企画だと思います。手前味噌になりますが、こういうイベントに関われることは本当に貴重だし、毎回行くのが楽しみになっちゃうんですよ。ぜひ皆さん、ここはアクアマリンふくしまの年間パスポートをゲットして、毎回調べラボに来てみて下さい。魚屋の風景が違って見えますよマジで。

調べラボ1検体目のマアナゴの解体

マアナゴはミンチにして計測。かまぼこにしたらうまそう

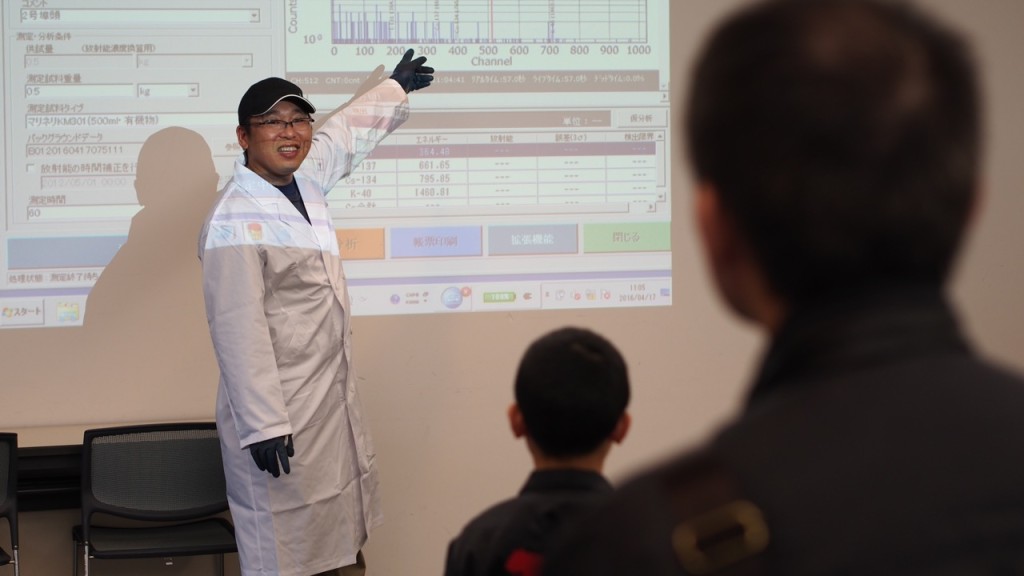

計測データについては富原獣医が細かく解説してくれる

目の前で測る。たったこれだけなのに、広範囲の学びが得られるのが調べラボ

毎回恒例となった「耳石」の取り出し。お客さんの注目度もあがってきている

魚が大好きな子どもたちが毎回たくさん集まる調べラボ。いわきの魚のおいしさを次世代へ

さて、計測結果です。普段ですと、うみラボの海洋調査で釣ってきた魚を計測しますが、まだ今年度のうみラボがスタートしていないので、小名浜で釣れた魚を計測します。さすがに小名浜辺りで釣れる魚からはほとんど放射性物質は計測されない傾向が続いているので、「科学的な調査」という意味では検出されたほうがデータの蓄積になるのですが、まあほとんど出ない感じになってきていますね。地元民とすれば喜ばしいことです!

―放射性物質の計測

検体①小名浜港マアナゴ

.png)

計測結果

Cs137 N.D.

Cs134 N.D.

Cs合計 N.D.

富原獣医の評価:小名浜港で釣獲したマアナゴです。水温も上がってきて夜釣りで良く釣れるようになりました。6個体で測定しましたが結果はN.D.でした。大型のアナゴも入っていましたが、最近の調査ではずっとN.D.が続いています。マアナゴは泥地を好みますので小名浜港にたくさん生息しています。放射性セシウムは海底の泥に多く吸着していますが、吸着力が強いので魚に直接、移行しにくいことがわかってきています。マアナゴの汚染が低いのはこのためでもありますが、多くの個体が事故後生まれの個体ということも重要な要因となっています。

検体②小名浜港マコガレイ

.png)

計測結果

Cs137 N.D.

Cs134 N.D.

Cs合計 N.D.

富原獣医の評価:今、シーズン小名浜港で絶好調なマコガレイです。前回の調べラボでも測定しましたが、今回もせっかくなので測定してみました。前回より少し小型で、耳石を調べてみると2〜4歳の個体でした。調べラボの会場では少し検出されたのですが検出限界等少し変な測定結果でしたので再測定しました。再測定結果はN.D.となりましたが、マコガレイは泥の中に生息するゴカイ類を好みますので、幾分、放射性セシウムは入っていたのかなという印象です。ただ、会場で解説しながら測定していたため、消化管の内容物が混ざり込んだ可能性もあります。マコガレイは泥ごとゴカイを吸い込んで食べるので、消化管には小名浜港の泥もたくさん入っていますので、泥の中の放射性セシウムを測ってしまったかもしれません。

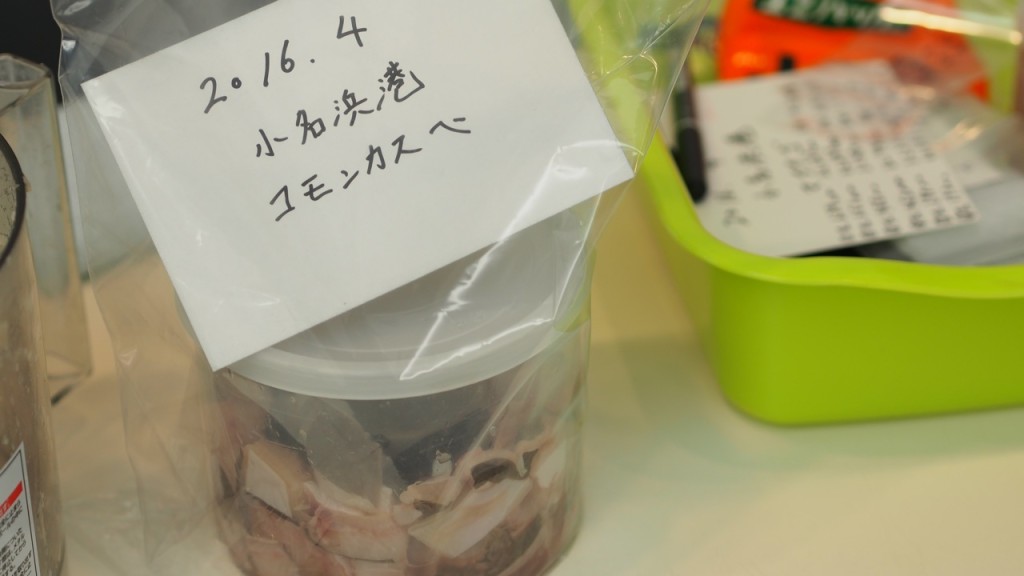

検体③小名浜港コモンカスベ

.png)

計測結果

Cs 147 N.D.

Cs134 N.D.

Cs合計 N.D.

富原獣医の評価:コモンカスベはエイの仲間でサメと同じ軟骨魚類です。軟骨魚類は普通の魚(硬骨魚類)と浸透圧調整の機構が異なり、放射性セシウムを排出しにくいため、汚染が残りやすい魚です。しかし、今回の結果はN.D.となりました。研究者から聞いた話ですが、コモンカスベの移動範囲はそれほど広くないそうなので、原発から50km以上離れた小名浜のコモンカスベは原発前のコモンカスベとは別の群れなのかもしれません。

検体④ぴぽ隊員がサンマリーナで釣ったスズキ

.png)

測定結果

Cs137 N.D.

CS134 N.D.

Cs合計 N.D.

富原獣医の評価:大型のスズキの持ち込みということでちょっとテンション上がったのですが、結果はN.D.でした。耳石から判断すると8歳以上ということで事故前生まれの個体です。房総沖のデータですが1 歳19.8cm、2 歳30.6cm、3 歳40.6cm、4 歳46.0cm、5 歳58.4cm、6 歳60.6cm、7 歳65.0cmとなっていますので、大きさからみて10歳以上の可能性もあります。スズキは魚食性が強く沿岸域に生息するため、事故直後の大量の汚染水の影響を受けやすかった魚です。移動範囲も広いので福島県外でも食品の基準100Bq/kgを超えるようなことも、ちらほら見受けられましたが、事故から5年経った現在では基準値を超えるような個体が見つかることはほぼありません。

というわけで、今回はこのように小名浜港で釣れた魚を計測したわけですが、すべてがN.D.という結果でした。前回の調べラボに引き続き、「小名浜港エリアで釣れる魚は放射性物質を心配しなくてよい」という考察を裏付ける結果となりました。釣り人にとってはナイスな結果が続いていますね。

今回は、うみラボのぴぽ隊員がサンマリーナで釣った「スズキ」を計測しています。やはりこうして日常の場で釣った魚を測るというのはリアリティがありますね。しかもスズキは自己直後に数千ベクレルクラスの個体が見つかってましたんで、明らかに「高い」印象でした。川の河口付近で釣れる魚だし、高いイメージありましたよね。

ところがこうして測ってみると検出はされず、富原せんせいからも「現在は基準値を超えるような個体が見つかることはほぼない」というコメントもありましたので、これは喜んで良い数字かなと思います。もちろんまだ試験操業の対象には加えられていませんから、魚屋さんで見つけて食べることはできませんが、こうして調べてみるのは重要です。

ちなみにこちらのスズキ、ぴぽ隊員に半身を持ってきてもらったので、刺身にして食べました。釣ってから2日ほど経過していたので、いい感じに寝かせられていて味が濃い。ぴぽさんのシメ方もよかったのか、臭みもなくおいしく頂けました。「常磐のスズキ」といえば、築地でも高値で取引されるような高級品です。

スズキのような魚は、試験操業の対象には加えられていないので「流通」はしませんが、摂食制限がされているわけではなく、釣って食べることを規制されているわけではありません。釣って測って安全なら食べる。これが、今のところの、釣り人たちの取り得る最上の策かなと思います。だってうまいし安全なんだもの。

というわけで、なんだかうまいものを食うだけ食って、魚に詳しくなって、いいことづくめの調べラボですが、来月も第3日曜日にいつも通り開催します。次の調べラボでは、福島第一原発沖の調査で釣り上げた魚を測る予定です。ぜひお越し下さい。